京都市左京区にある赤山禅院(せきざんぜんいん)の阿闍梨さまや歓喜天のご利益、見どころについてご紹介します。

- 赤山禅院の阿闍梨について知りたい

- 歓喜天のご利益はなに?

- 赤山禅院の見どころは?

などなど、赤山禅院へ初めて行く際に、知っておくとより有意義な観光ができる情報について簡単に説明します。

- 大阿闍梨による「比叡山大阿闍梨 護摩供」は毎月16日

- 歓喜天のご利益は夫婦和合・商売繁盛・健康長寿

主な見どころは

- 「もみじ寺」と呼ばれる紅葉の名所である

- 都七福神めぐりの福禄寿を祀る

- 拝殿の屋根に表鬼門を護る「鬼門守護の猿」がいる

- 中秋の名月の日に行われるぜんそく封じ「へちま加持」

それではひとつずつ説明しますね。

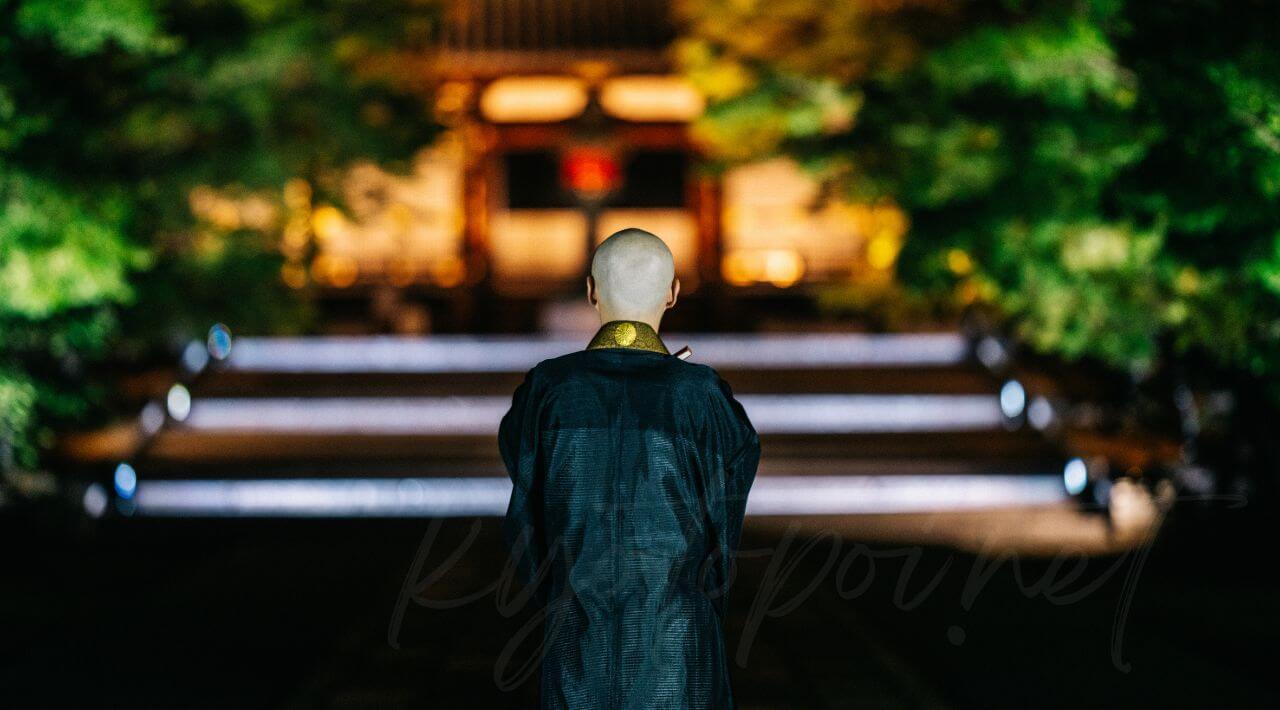

赤山禅院の阿闍梨さま

赤山禅院の阿闍梨さまとは、比叡山延暦寺の修行僧で、特に厳しい修行を経て高い精神的地位と信仰を得た僧侶を指します。

特徴と役割

- 厳しい修行の完遂者

赤山禅院の阿闍梨は、比叡山の厳しい修行(例えば千日回峰行)を完遂した僧侶です。これにより、深い信仰と高い精神的な力を得ています。 - 教導者としての役割

阿闍梨は、他の僧侶や信徒に対して仏教の教えを伝える役割を果たします。彼らの教えは、厳しい修行を経た経験に基づいており、信徒たちにとって非常に貴重です。 - 儀式の執行

赤山禅院で行われる重要な仏教儀式(例えば護摩供や法要など)の執行者として、阿闍梨は中心的な役割を果たします。彼らの祈りと儀式は、多くの参拝者にとって大きな信仰の支えとなります。 - 地域社会への貢献

阿闍梨は、地域社会に対しても貢献しています。地元の行事やイベントに参加し、地域住民との交流を深めることで、仏教の教えを広め、地域社会の安寧を図ります。

現阿闍梨さまの経歴

赤山禅院の住職、叡南俊照大行満大阿闍梨(通称「阿闍梨さま」)は、昭和18年(1943年)生まれ。

彼は厳しい修行を通じて師である先代住職、叡南覚照大行満大阿闍梨から多くを学びました。

中学二年生で金倉寺の小僧となり、その後比叡山高校に進学し、無動寺谷の玉照院での小僧生活を開始します。

師である覚照師との出会いがここであり、師資相承の厳しい修行を経て成長。

昭和49年(1974年)から始まった千日回峰行では、600日目に激しい腹痛に襲われるなどの試練を経験し、行者としての限界を超えたとき、不動明王の加護を受けました。

700日目には断食・断水・不眠・不臥の堂入りを果たし、無事に九日間を終了。

堂入りを無事に果たした後、赤山苦行と京都大廻りも成功裏に終え、昭和54年9月18日に千日回峰行を満行しています。

大阿闍梨による比叡山大阿闍梨 護摩供

毎月16日の11時より、大阿闍梨による「比叡山大阿闍梨 護摩供」という加持・祈祷が行われます。

この護摩供は、行者自身の修行の一環であり、また信徒や参拝者のために祈りを捧げる場でもあります。

護摩供の儀式

儀式は以下のように進行します

- 開式の儀:大阿闍梨が護摩供の開式を宣言し、参拝者に対して簡単な挨拶を行います。

- 読経:経典を唱えることで、場の浄化と修行の開始を告げます。

- 護摩の点火:護摩壇に火を灯し、護摩木を次々と投じていきます。この火は不動明王の加護を象徴し、参加者の煩悩を焼き尽くす力を持つとされています。

- 祈願:大阿闍梨は参拝者一人一人の願い事を祈願し、護摩木を火に投じます。

- 閉式の儀:儀式の終了を告げ、参拝者に感謝の言葉を述べます。

護摩供の意義

護摩供は、精神と心身の浄化を図るための重要な修法です。

特に比叡山の大阿闍梨が行う護摩供は、その厳しい修行を経た者だけが行えるため、非常に高い霊的効果があると信じられています。

また、護摩供に参加することで、参拝者自身も心の浄化と願いの成就を祈ることができるのです。

赤山禅院の歓喜天のご利益

赤山禅院の歓喜天を信仰することで、多くのご利益を得ることができ、特に商売繁盛や夫婦和合、健康長寿などのご利益が期待されています。

歓喜天はその名の通り、喜びをもたらす神様として知られており、祈願を通じて心の平安や幸運を引き寄せる力があるのです。

赤山禅院の歓喜天に祈願して実際に願いが叶った人の体験談としては、「長年子宝に恵まれなかったが、健康な男の子を授かることができた」「売り上げが劇的に向上した」といった声があります。

日々の暮らしにおいて望む具体的な成果を得ることができると、多くの参拝者が赤山禅院を訪れているのです。

赤山禅院の見どころ

あまり時間がない人へ向けて、御朱印所までのショートカットコースも設けられている赤山禅院は、隅から隅までしっかり見て回ろうと思うと、それなりに時間を要します。

見どころを知っておきましょう。

- 「もみじ寺」と呼ばれる紅葉の名所

- 都七福神めぐりの福禄寿を祀る

- 拝殿の屋根に表鬼門を護る「鬼門守護の猿」がいる

- 中秋の名月の日に行われるぜんそく封じ「へちま加持」

入り口にわかりやすい地図がありますので、しっかりチェックしておくといいですよ。

紅葉の名所

赤山禅院は山に囲まれた京都盆地の中では東側に位置し、滋賀県との境に広がる比叡山のふもとにあり、「もみじ寺」と呼ばれる紅葉の名所です。

お寺の周辺は緑に囲まれている環境で、初夏の青もみじも美しいのですが、秋になると参道が紅葉のトンネルのようになるため、紅葉の名所として多くの参拝客が訪れます。

もみじの見頃は11月1日~11月30日です。

11月23日に行われる数珠供養の日は、紅葉時期と相まって大変な人出です。

賑やかさが欲しい場合は、あえてそういった日を選んでいくのもアリですね。

七福神めぐりの福禄寿

七福神めぐりのお寺としても知られる赤山禅院は、都七福神めぐりの福禄寿を祀っており、創建されてからすでに1100年を超えています。

地蔵菩薩を祀った地蔵堂や出世弁財天として信仰される弁財天、福禄寿神を祀った福禄寿殿など、境内にはさまざまなお堂があります。

「福禄寿」とは幸福・高禄・長寿の意味を持ち、赤山禅院の福禄寿神は商売繁盛や延寿、健康などを叶えてくれる都七福神の一神です。

ほかにも、境内には縁結びの神が祀られる相生社や、かつて比叡山延暦寺との間に位置していた雲母寺(うんもじ)の本堂と本尊・不動明王を移築した不動堂もあります。

大阿闍梨と呼ばれる高僧による護摩供は、不動堂で行われますよ。

鬼門守護の猿

拝殿の屋根には表鬼門を護る、御幣とかぐら鈴を持った「鬼門守護の猿」が京都御所に向けて置かれています。

このお猿さん、いたずらを繰り返したため、網に閉じ込められたと伝わっています。

なぜ鬼門の守護に猿なのかというと、猿(申)が鬼門と反対の西南西を指すため、邪気を払う力を持っているといわれているからです。

ちなみに、鬼門除けの猿は、猿ヶ辻や大津市の日吉大社などにも置かれています。

へちま加持

赤山禅院では、千日回峰した大阿闍梨がぜんそく封じのへちま加持を行っていることでも有名です。

9月の仲秋の名月の日に無病息災を願い、天台の秘法である加持・祈祷が行われます。

参拝者にはぜんそく封じのご利益がある「へちま護符」が授与され、へちま汁や粗飯などの接待も用意されていますよ(有料)

修学院歴史的風土特別保存地区

赤山禅院からすぐ南には、後水尾上皇によって17世紀中頃に造られた修学院離宮があります。

赤山禅院と修学院離宮を含む一帯は「修学院歴史的風土特別保存地区」の指定を受けているエリアです。

古都である京都も、第二次世界大戦後になると開発が進み、歴史的な意義を持つ地域も開発の波にさらされるようになりました。

そこで、「古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(古都保存法)」が制定され、赤山禅院周辺も昔ながらの雰囲気を失わずに閑静な環境を保っています。

赤山禅院の歴史について簡単に説明

- 創建:平安時代の仁和4年(888年)

- 作った人:円仁(慈覚大師)の弟子である安慧(あんね)

赤山禅院は、平安時代の仁和4年(888年)に創建された寺院です。

遣唐使船で唐に赴いた第三世天台座主(てんだいざず)円仁(えんにん)は天台教学を身に修め、戻ってからは日本で天台密教を普及させる活動に力を尽くしていました。(慈覚大師(じかくだいし)ともいわれる)

唐への旅を守護してくれた赤山大明神に感謝の意を込め、赤山禅院の建立を願っていたものの、志を果たせずに亡くなってしまいます。

その後、彼の意思を受け継ぎ、寺院の建立を実現したのが第四世天台座主の安慧(あんね)です。

本尊である赤山大明神は中国五山のうちのひとつ、東岳・泰山の神であり、唐の赤山にあった泰山府君(たいざんふくん)を迎えました。

平安京の表鬼門に当たる東北に位置する赤山禅院は、京都御所を守る鎮守としての役割を担っています。

そのため、皇室からの信仰も深く、17世紀には後水尾天皇が修学院離宮に行幸される際にも立ち寄られるようになったのです。

赤山禅院の基本情報

赤山禅院は比叡山延暦寺の塔頭で、「表鬼門の赤山さん」とも呼ばれ、掛け寄せ(集金)の神として、売掛金の回収前に商売繁盛を祈願する人も多いお寺です。

寺院への入口に佇む鳥居には、後水尾天皇が行幸されたときに賜った「赤山大明神」の額(複製)が掲げられています。

左回りの順路に沿って進むと、赤山大明神の後、弁財天堂の手前に三十三観音や十六羅漢の石仏群があります。

| 住所 | 京都府京都市左京区修学院開根坊町18 |

|---|---|

| 電話番号 | 075-701-5181 |

| アクセス | 市バス 修学院離宮道、修学院道より徒歩約15分 叡山電車 修学院駅下車より徒歩約20分 |

| 拝観時間 | 9:00~16:30 |

| 拝観料金 | 無料 |

| 所要時間の目安 | 約20~30分 |

| ホームページ | https://rakuhoku-sekizanzenin.org/ |

赤山禅院の阿闍梨や歓喜天のご利益と見どころについての簡単まとめ

赤山禅院の見どころと歴史について、分かりやすく簡単にまとめました。

- 大阿闍梨による「比叡山大阿闍梨 護摩供」は毎月16日

- 歓喜天のご利益は夫婦和合・商売繁盛・健康長寿

主な見どころは

- 「もみじ寺」と呼ばれる紅葉の名所である

- 都七福神めぐりの福禄寿を祀る

- 拝殿の屋根に表鬼門を護る「鬼門守護の猿」がいる

- 中秋の名月の日に行われるぜんそく封じ「へちま加持」

最初に見える「正念珠(しょうねんじゅ)」「還念珠(かんねんじゅ)」が不思議な雰囲気を演出し、十六羅漢や三十三観音などでも独特の空気が漂う神秘的な場所だなぁ、と思いました。

赤山禅院は、足腰が丈夫なうちに行っておいた方がよい寺院です。

ぜひ訪れて、延寿や健康をお願いしてきましょう!