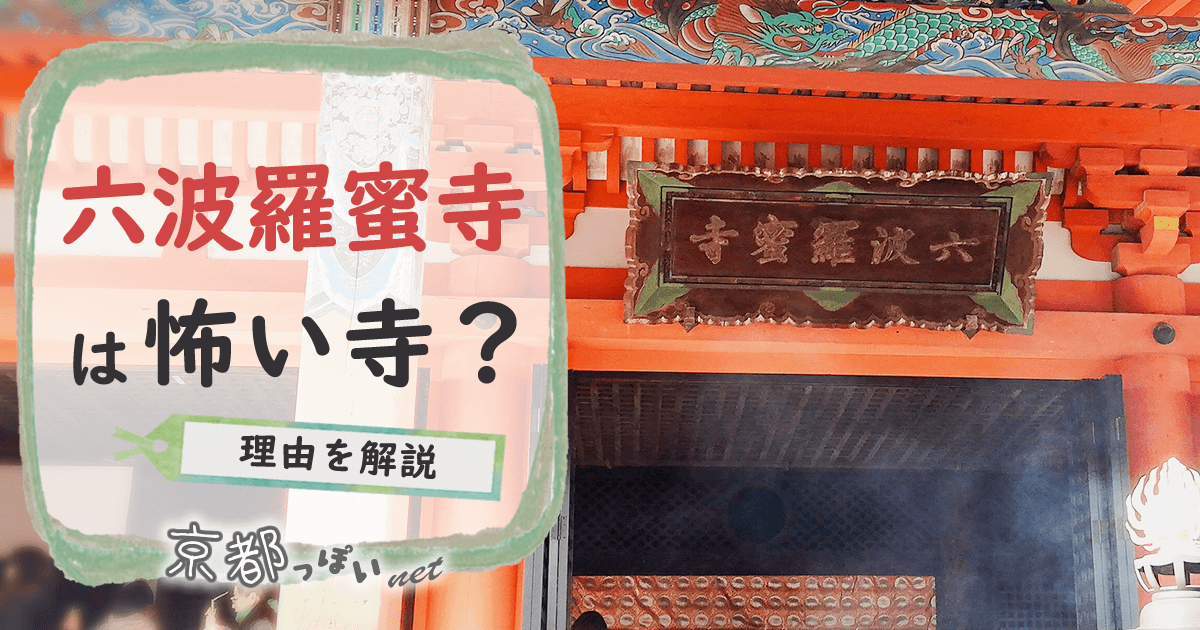

空也上人が建てた六波羅蜜寺は清水寺や仁和寺の近くにあり、観光ルートに組みやすいお寺さんですが、「ちょっと怖い」という噂を聞いたことありませんか?

- 六波羅蜜寺のどの部分が怖いの?

- 歴史上に怖い話があるのか知りたい

- ご利益はなに?

- どこを見るべき?

こんな疑問をお持ちの方に、なるべく簡単にわかりやすくその理由を解説します。

- 六波羅蜜寺が怖いのは、首塚、平清盛の祟り、幽霊話などの伝承があるから

- ご利益は厄除け・災難除け、健康長寿、金運向上、商売繁盛、学業成就、恋愛成就・縁結び、安産祈願

- 見どころは空也上人像、弁天社、銭洗い弁財天、一願石、撫で牛など

さらに、六波羅蜜寺の歴史やおみくじなどの情報についても簡単にまとめていますので、訪れる際の参考にしてみてくださいね。

六波羅蜜寺が怖いといわれるのはなぜ?

六波羅蜜寺は単なる歴史的な建造物としてだけでなく、数々の伝説や怪談が彩る場所でもあります。

さまざまな要素が重なり合い、六波羅蜜寺が怖い場所と言われている部分や要素についていくつか紹介します。

首塚

六波羅蜜寺の境内にある首塚は、平家の武士たちの首を葬った場所です。

源氏との戦いで敗れた平家の武士たちの首を葬った場所とされています。

多くの人々がこの場所に霊の存在を感じ、夜中に怪奇現象が起こるとされ、特に、静かな夜には足音や声が聞こえるといった話があります。

平清盛の祟り

平清盛は六波羅蜜寺の近くに住んでおり、彼の死後もその霊が寺の周辺に現れるという伝説があります。

特に、平家が滅亡した後も彼の怨霊がさまようとされ、訪れる人々に不吉な出来事をもたらすと言われてきました。

空也上人の幽霊

創建者である空也上人は、生前多くの奇跡を起こしたと言われていますが、没後にも彼の霊が現れるという伝説があります。

特に、困っている人々を救うために現れることが多いとされているのですが、口から阿弥陀仏が現れるという独特のデザイン姿を見ると恐怖を感じる人も少なくありません。

本堂周辺の雰囲気

本堂やその周辺も、夜になると不気味な雰囲気が漂うと言われています。

古くからの建造物が多く残っており、その歴史を感じさせる中で霊的な存在を感じる人が多い場所とも。

幽霊話の伝承

六波羅蜜寺には、様々な幽霊話や怪談が伝わっており、その一つ一つが訪れる人々に恐怖を与えているようです。

例えば、夜中に無数のろうそくの灯が突然現れたり、見知らぬ僧侶が現れて消えたりする話があります。

また、六波羅蜜寺近くの「六道の辻」で現在も売られている幽霊飴(幽霊子育て飴)にまつわる伝説もあることから、まことしやかに聞こえるのでしょう。

お墓から泣き声が聞こえたので掘り返すと、埋葬された女性が生んだ赤ちゃんが見つかりました。

その頃、毎晩飴を買いに来る女性がいましたが、赤ちゃんが見つかってからは来なくなったんだとか。

つまり、幽霊が飴を買って子供を育てていたという伝説です。

この家で売られていた飴が「幽霊子育ての飴」として有名になり、450年以上も販売されているのです。

六波羅蜜寺のご利益

六波羅蜜寺で得られるご利益には、以下のようなものがあります。

これらのご利益を得るために、多くの人々が六波羅蜜寺を訪れ、さまざまな儀式や祈祷を受けています。

得られるご利益

- 厄除け・災難除け

六波羅蜜寺は「厄除けの寺」としても知られており、厄年を迎える人々が厄払いのために訪れることが多いです。 - 健康長寿

健康と長寿を祈る参拝者も多く、特に無病息災を願うお守りや祈祷が行われています。 - 金運向上

銭洗い弁財天が有名で、金運や財運を願う参拝者が多く、金運向上のお守りや絵馬が用意されています。 - 商売繁盛

商売を営む人々が繁栄を願って参拝し、商売繁盛のお守りや祈祷が行われています。 - 学業成就

学業成就や合格祈願をするために訪れる学生や受験生には、学業成就のお守りが人気です。 - 恋愛成就・縁結び

縁結びや恋愛成就を願う参拝者のために、恋愛成就や良縁を願うお守りや絵馬が揃っています。 - 安産祈願

安産を願い訪れる妊婦やその家族も多数で、安産のお守りや祈祷が行われています。

ご利益を得るための参拝場所

六波羅蜜寺の本堂や境内には歴史的な建造物や仏像が多数あり、これらを拝観することで精神的な癒しや安心感を得ることもできます。

| 本堂 | 厄除け、災難除け、健康長寿、安産祈願 |

|---|---|

| 地蔵堂 | 健康長寿、無病息災、安産祈願 |

| 愛宕堂(あたごどう) | 火難除け、商売繁盛 |

| 弁財天社 | 金運向上、学業成就、芸能上達 |

| 縁結びの神社(愛宕堂の隣) | 恋愛成就、縁結び |

| 不動堂 | 災難除け、商売繁盛 |

| 鐘楼(しょうろう) | 厄除け、浄化 |

特別なご利益スポット

六波羅蜜寺には、一願石や撫で牛などの特別なご利益スポットも存在し、これらのスポットは特定の願い事やご利益を求める参拝者に人気があります。

以下に、それぞれのご利益スポットについて詳しく説明します。

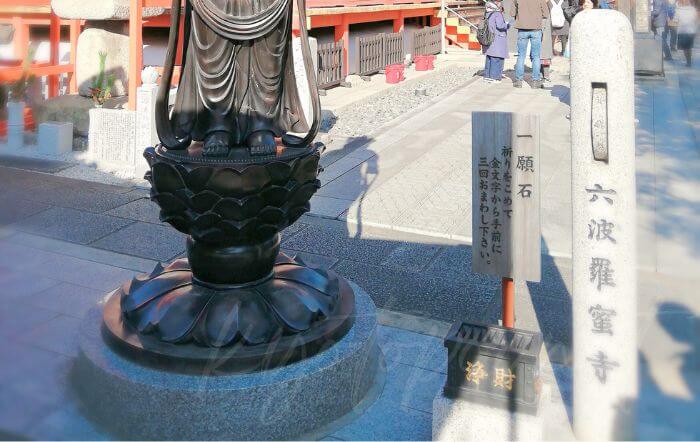

一願石(いちがんせき)

一願石は、特に一つの願いを強く持つ参拝者が、その願いを叶えるために祈る場所です。

この石に願いを込めることで、その願いが成就するとされています。

- 一願石の前に進み、一礼します。

- 賽銭を入れ、石に触れて祈願します。

- 自分の願いを具体的に心の中で念じます。

- 再度一礼してお祈りを終えます。

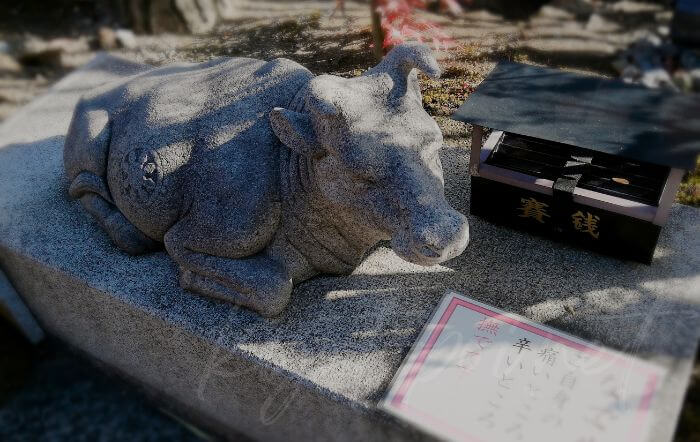

撫で牛(なでうし)

撫で牛は、自分や家族の健康を願うために撫でると良いとされる石の牛像です。

特に病気平癒や健康長寿を願う参拝者に信仰されています。

- 撫で牛の前に進み、一礼します。

- 賽銭を入れます。

- 撫で牛の体を撫でながら、自分や家族の健康を祈ります。

特に病気がある場合、その部分を重点的に撫でると良いとされています。 - 再度一礼してお祈りを終えます。

六波羅蜜寺の見どころ

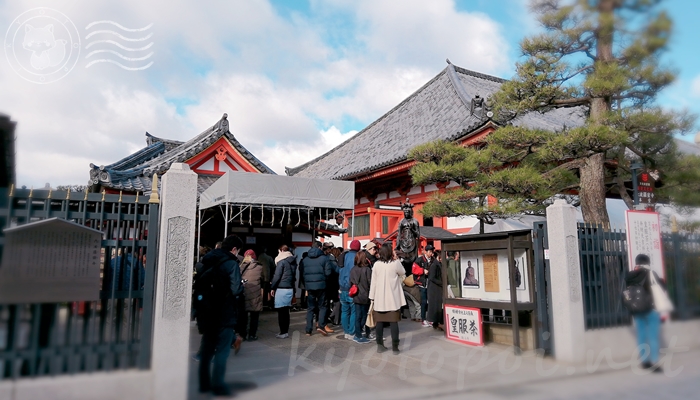

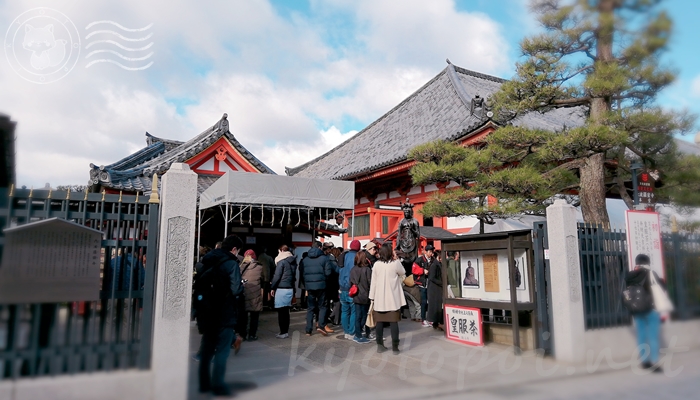

源平両氏ゆかりの史跡である六波羅蜜寺は、小さいながらもご利益のある見どころが盛りだくさんです。

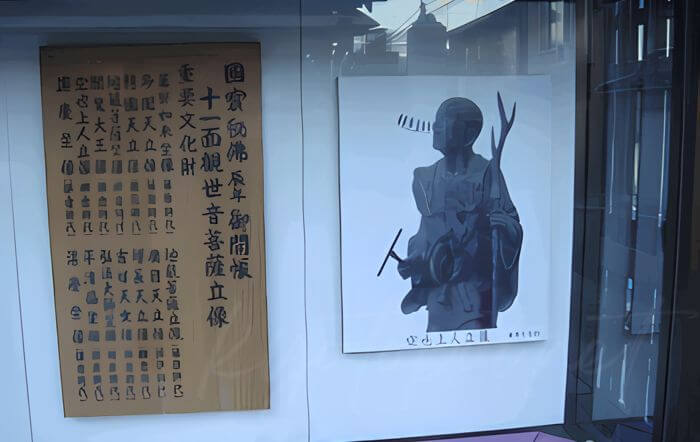

国宝の十一面観音菩薩立像

六波羅蜜寺の国宝である十一面観音菩薩立像は、平安時代に空也上人の自刻で作られたと言われています。

普段は秘仏のため見ることはできませんが、12年に一度、辰年の年に御開帳されます。

今年2024年は十一面観音菩薩を間近にできるチャンスです!

弁財天堂の福寿弁財天

六波羅蜜寺の見どころは、なんといっても七福神の弁財天を安置している弁天社があるところです。

弁財天とは、七福神のなかでも唯一の女神。

芸術・学問・繁栄・豊穣・勝負ごとにご利益のある神様です。

京都の七カ所に祀られている七福神をお参りする、都七福神めぐりの一つに入っていることから、多くの参拝者が訪れます。

特に、六波羅蜜寺では、正月の三が日に、ご利益のある弁財天吉祥稲穂が先着順にもらえるため、稲穂を求めて参拝する人が絶えません。

また、都七福神めぐりの7社寺では、七福神めぐり用の御朱印色紙を購入することができます。

もちろん、六波羅蜜寺でも買い求めることができるので、京都の観光経路としておすすめです。

銭洗い弁財天

六波羅蜜寺は、弁財天がいることから金運アップできる場所としても有名です。

銭洗い弁財天が安置されているので、持ってきたお金をぜひ清めましょう。

ザルの中にお金を入れて水で洗ったら、そのお金は使わずに家においておきます。

自宅に保管しているお金や通帳等とともに置いておくと、ご利益があるといわれていますよ。

令和館の重要文化財

六波羅蜜寺の令和館には、いくつかの重要文化財が収蔵されています。

これらの文化財は、日本の歴史や宗教、芸術において非常に重要なものです。

以下に、令和館に収蔵されている主な重要文化財を紹介します。

空也上人像

平安時代に活躍した僧侶、空也上人(くうやしょうにん)を象った木像です。

仏師運慶の四男である康勝(こうしょう)による空也上人は、市井の人々に対して念仏を広めたことで知られており、その姿がリアルに彫刻されています。

空也上人が頭上に六つの阿弥陀仏を載せた姿で、念仏を唱えながら歩いている姿を表現しています。

念仏を唱える口から六体の阿弥陀仏が現れたという伝承を表した空也上人立像のインパクトは、一度見たら忘れられないことでしょう。

空也上人立像の口から出てるのは6体の阿弥陀如来で「南無阿弥陀仏」の6字を象徴しているんだよ。

五劫思惟阿弥陀如来像

阿弥陀如来が五劫の間、長い時間思惟(瞑想)を続けた結果、髪が渦巻き状に伸びた姿を表現。

独特な髪型と厳かな表情が特徴で、学業成就や知恵向上のご利益があるとされています。

平清盛坐像

平安時代末期の武将である平清盛の木像です。

平清盛は六波羅蜜寺とも縁が深く、その姿をリアルに再現した像で、座している姿を表現し、威厳ある表情が特徴となっています。

藤原頼通公像

平安時代の公卿である藤原頼通の木像です。

藤原頼通は政治的な影響力が大きく、その功績を称えられた像は優雅で高貴な姿が特徴で、縁結びや恋愛成就のご利益があるとされています。

八臂弁財天像

八本の腕を持つ弁財天の像で、財運や芸能の神として信仰されています。

複数の腕を持ち、それぞれに楽器や宝物を持っている姿が特徴です。

梵天・帝釈天像

梵天(ブラフマー)と帝釈天(インドラ)の木像で、天部の神々として信仰されています。

細部まで丁寧に彫刻され、威厳と神聖さを感じさせる姿が特徴です。

令和館には他にも多くの仏像や仏具が収蔵されており、それぞれが歴史的・文化的価値を持っています。

薬師如来坐像、地蔵菩薩立像(かつら掛け地蔵)、地蔵菩薩坐像(夢見地蔵)、運慶・湛慶の父子像など、優れた木造彫刻が安置されていますので、お時間があればぜひ立ち寄ってみてくださいね。

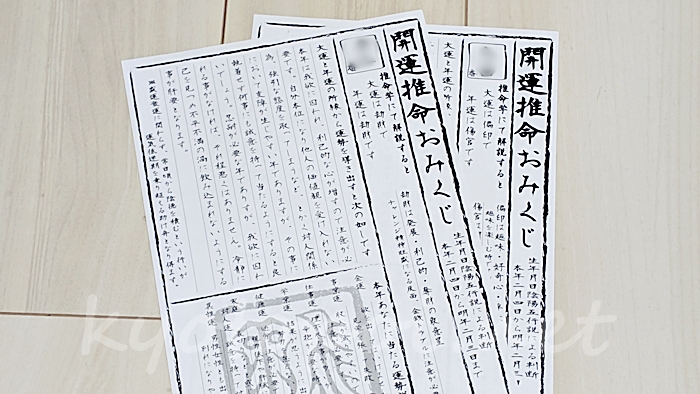

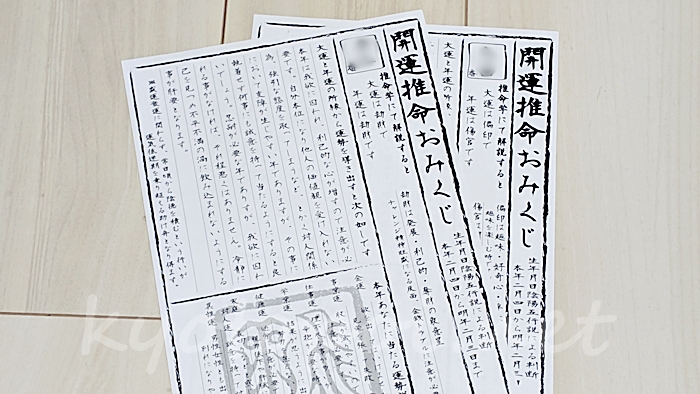

六波羅蜜寺のおみくじ

六波羅蜜寺には、他の寺社とは違ってちょっと変わった「開運推命おみくじ」があります。

通常のおみくじもありますが、四柱推命をもとにして性別や生年月日から占ってもらえるということで特別感があり、こちらの方が当たるんじゃないかという期待が持てますよね。

本堂に上がると開運推命おみくじのための生年月日の対応表があり、そこで求めた番号を申込用紙に記入しておみくじと引き換えます。

おみくじの値段

六波羅蜜寺のおみくじの値段は400円です。

おみくじの用紙は、よくあるペラペラのものではなく、コピー用紙よりも厚めで和紙っぽくてしっかりしていますので、この価格にも納得です。

記念に持ち帰ってみてくださいね。

おみくじは郵送でお取り寄せ可能

六波羅蜜寺のおみくじは郵送で申し込むことができます。

当たるという口コミも多い六波羅蜜寺の開運推命おみくじ、なんと下記のお値段で通販もしていただけるんです。

郵便のみの申し込みのため郵便局へ出向く必要がありますが、興味がある方は手にしてみてはいかがでしょう?

六波羅蜜寺の歴史について簡単に説明

- 開創:天暦5年(951年)鳥辺野の近くに西光寺を創建

- 創建:応和3年(963年)大萬灯会による落慶供養

- 作った人:醍醐天皇の第二皇子 空也上人(くうやしょうにん)

平安時代の951年、六波羅蜜寺は空也上人によって創立されました。

空也上人立像の写真を見たことがある人も多いことでしょう。

皇服茶のはじまり

平安時代に疫病・天災・飢饉が蔓延。空也上人は自らが彫った十一面観音像を車に乗せ、京の市中を引き回ります。

さらに茶を点てて、小梅と結び昆布を入れたものを病人に与えました。念仏を唱え続けてついに病魔を鎮めた空也上人。

このときのお茶は、皇服茶(おうぷくちゃ)と呼ばれ、いまでもお正月の三が日に参拝者に振る舞われています。

西光寺から六波羅蜜寺に

創立初めから六波羅蜜寺と呼ばれていたわけではなく、当時は西光寺と呼ばれていました。

しかし貞元2年(977年)、空也上人亡きあとは、高弟の中信上人(ちゅうしんしょうにん)が入寺して、西光寺がある地域と仏教用語を組み合わせて、六波羅蜜寺と称することになります。

歴史が感じられる寺院

平安時代後期、六波羅蜜寺の建てられている土地は、平忠盛・平清盛・平重盛など、平家の本拠地であったため、六波羅蜜寺には平清盛の像も建てられています。

平家滅亡後、鎌倉時代の六波羅蜜寺は、源頼朝によっておかれた六波羅探題の拠点となっていました。

その後、室町時代に起こった応仁の乱で、京都の多くの寺院が焼けてしまう中、六波羅蜜寺の本堂は焼けずに残りました。

補修などはあったものの、六波羅蜜寺は平安時代から今日まで焼けずに残った貴重なお寺なのです。

六波羅蜜寺の基本情報

六波羅蜜寺は真言宗智山派。

東山区の中央部の現世と冥界の境界といわれる六道の辻周辺に建っています。

醍醐天皇第二皇子である空也上人によって開創された寺院で、西国三十三所観音霊場の第17番札所、洛陽三十三所観音巡礼 第15番札所(十一面観音菩薩)でもあります。

| 住所 | 京都市東山区五条通大和大路上ル東 |

|---|---|

| 電話番号 | 075-561-6980 |

| アクセス | 市バス 清水道または五条坂より徒歩約7分 京阪 清水五条より徒歩約7分 阪急 河原町より徒歩約15分 |

| 拝観時間 | 8:00~17:00 令和館 8:30~17:00(受付終了 16:30) |

| 拝観料金 | 無料 令和館 ・大人:600円 ・大学生・高校生・中学生:500円 ・小学生:400円 |

| 所要時間の目安 | 約20~30分 |

| 公式サイト | http://rokuhara.or.jp/ |

六波羅蜜寺が怖いのはなぜ?についてのまとめ

六波羅蜜寺が怖いのはなぜ?その歴史的背景とご利益たっぷりの見どころについてご紹介しました。

メジャーな観光名所も良いですが、六波羅蜜寺も京都の歴史を感じられる場所といえます。

- 六波羅蜜寺が怖いのは、首塚、平清盛の祟り、幽霊話などの伝承があるから

- ご利益は厄除け・災難除け、健康長寿、金運向上、商売繁盛、学業成就、恋愛成就・縁結び、安産祈願

- 見どころは空也上人像、弁天社、銭洗い弁財天、一願石、撫で牛など

さらに、8月8~10日の萬燈会(まんとうえ)や、12月13~31日に行われる重要無形民俗文化財の空也踊躍念仏(くうやゆやくねんぶつ)、別名「かくれ念仏」も、よく知られている祭事です。この時期に訪れるなら、チェック!

特に金運を上げたい方、学問や芸術を極めたい方は、一度弁財天のいる六波羅蜜寺を参拝してみてくださいね。